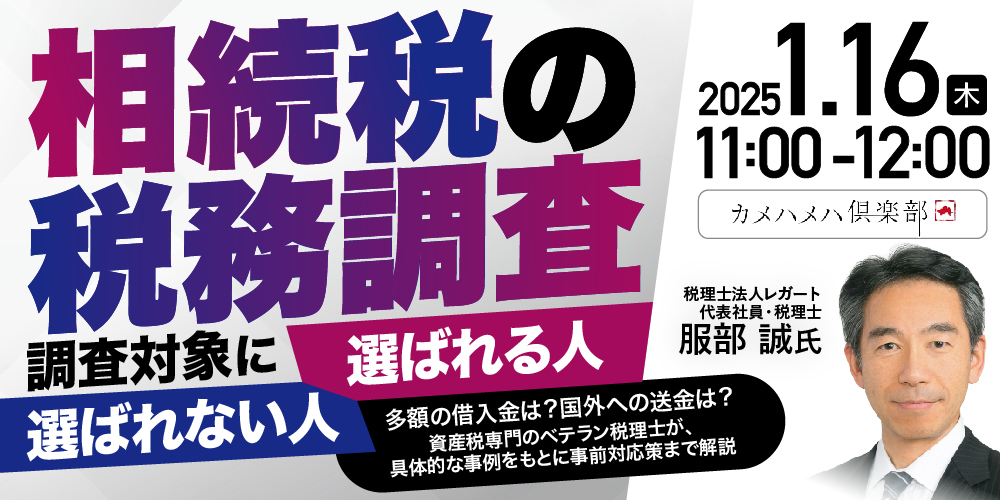

【セミナー冒頭5分紹介】「相続税の税務調査」調査対象に選ばれる人・選ばれない人

| 本コラムは、2025年1月16日に開催されたセミナー『「相続税の税務調査」調査対象に選ばれる人・選ばれない人』(講師:税理士法人レガート 税理士・服部誠氏)の冒頭5分を書き起こしたものです。 |

調査に向けた準備をスタート

服部:まず最初に、相続税申告の調査対象を税務署がどんな流れで選んでいるか、決めているか、その流れをお話ししたいと思います。

戸籍法86条、ここからスタートいたします。これは死亡届についての条文なんですが、確認いたしますと、死亡の届出は、届出義務者、通常は遺族の方になりますが、死亡の事実を知った日から7日以内にしなければなりません。人が亡くなりますと、遺族の方がその住所地の市区町村に死亡の届出、これを7日以内にするということになっております。

そして、相続税法58条でこんなことが書かれてるんですね。市町村長は、死亡に関する届書を受理したときは、その届書を受理した日の属する日の翌月末日までに所轄税務署長に通知しなければならないと義務付けてるんですね。

どういうことかというと、毎月亡くなった方の情報が市区町村に届けられます。その届出を受けたら翌月末までに当月の死亡した方の情報をその市区町村を管轄する税務署長に通知しなければならないということです。ですから、税務署のほうは毎月亡くなった方の情報が市区町村から自動的に送られてくるということになっているんですね。

そこで、税務署のほうは調査に向けた準備をスタートいたします。毎月毎月、死亡情報が入ります。全ての方の死亡情報が通知されますので、さすがに例えば小さいお子さんですとか、そういった方についてはおそらくこの選定の入り口にも入らないのかもしれませんが、税務署のほうはそこでスタートをするということになっております。

過去の申告書を確認

税務署の中でどんなことをしているかといいますと、まず不動産ですね。市区町村から固定資産名寄帳、こちらを入手いたします。これも最近は、死亡情報と一緒に、亡くなった方が不動産を持っていると、その情報も一緒に通知されるということになっているようです。そこから、法務局から登記情報を取り寄せいたします。この登記情報を取ることで、どういう所有関係になっているか、単独で持っているのか、あるいは複数の方で共有で持っているのか、そういったことまで確認ができます。

そして当然、税務署のほうには過去の申告書が提出されておりますので、亡くなった方の所得税の確定申告書、これが提出されていれば、過去どんな申告内容だったのか、そしてその方が会社の代表者あるいは役員であった場合に、その会社の法人税申告書、これも取り寄せます。取り寄せるというか、事務所のほうにもうありますから、全部ネットワークで確認することができます。

法人税申告書を見ることで何がわかるかというと、まずその会社の株式を持っているかどうかですね。法人税申告書の別表2というページに株主名簿の欄がありまして、その会社の株を持っている、何株持っているのか、当然これも相続の財産につながっていきます。

そして、よく中小企業の場合にあるケースとしましては、代表者の方が会社へ貸しているお金、あるいは例えば給料が未払いになっていた場合に、会社からすると借入金であったり未払い金であったり。個人の側からすると、貸しているお金、まだ未収になっているお金、こういったものがこの法人税申告書で確認することができます。

個人の側から見た貸付金であったり未収金、これも立派な財産になるんですね。相続税の申告につながっていきます。こういったことを過去の申告書から確認しています。法定調書、取引資料箋、いろんな情報が税務署のほうには各会社あるいは個人の事業主の方から提出されまして、それが全部KSKシステムという国税総合管理システムというデータベースとして一括管理されています。

続きは『カメハメハ倶楽部』で

カメハメハ倶楽部では、本コラムでご紹介したセミナーのほか、様々なセミナーを開催中です。カメハメハ倶楽部でしか聞けない情報を会員様限定にてお届けしています。会員登録後、各セミナーへお申し込みいただけます。オンライン開催となっておりますので、お好きな場所からお気軽に視聴可能です(一部オフライン開催、見逃し配信あり)。

冒頭5分動画

※本コラムに掲載された情報を許可無く転載することを禁じます。また、本コラムに掲載された内容は、セミナー開催時におけるものであり、情報の正確性や完全性について保証するものではありません。本コラムは情報提供のみを目的としており、各種商品・投資等の勧誘を目的としたものではありません。