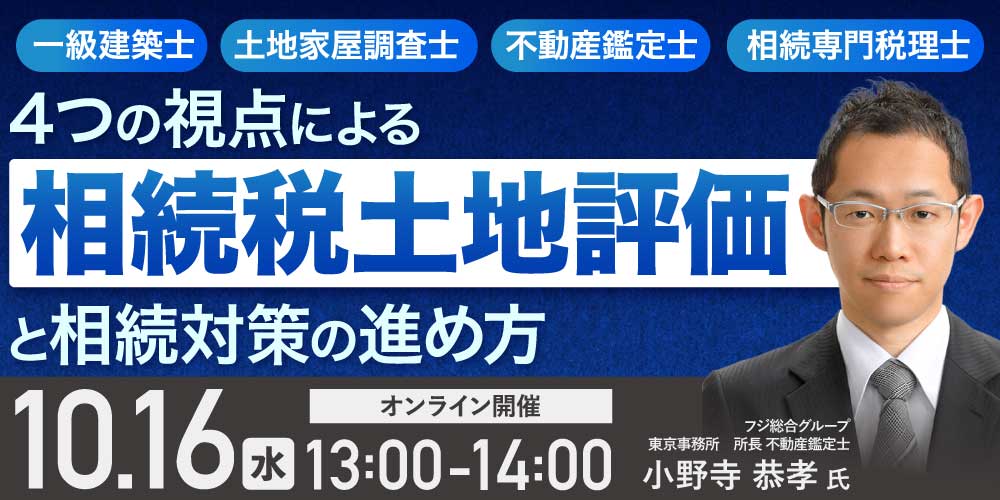

【セミナー冒頭5分紹介】一級建築士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、相続専門税理士 4つの視点による「相続税土地評価」と相続対策の進め方

| 本コラムは、2024年10月16日に開催されたセミナー『一級建築士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、相続専門税理士 4つの視点による「相続税土地評価」と相続対策の進め方』(講師:フジ総合グループ 東京事務所 所長不動産鑑定士・小野寺恭孝氏)の冒頭5分を書き起こしたものです。 |

4つの視点による「クアトロチェック」

小野寺:各専門家それぞれの視点において、不動産の評価、特に相続税を支払うための相続税土地評価、よく財産評価なんていうふうに言ったりしますけども、こちらの評価は、考え方次第によっては評価額に相当差が出てくるという話があります。具体的に、どういう土地をどういう考え方で見ていくと、差が出ていくのかというお話をさせていただきます。

後半は、相続対策というキーワードがあります。通常、色々な不動産を新しく建てたり、保険を活用されたりといった相続対策のお話は結構あるかと思います。今日は、不動産の使い方、利用の仕方によって相続対策につながるという、ちょっと変わった切り口でのお話を最後のほうにさせていただければと思っております。

早速、本題のほうに入っていきたいと思います。「クアトロチェック」という言葉が画面に出ているかな思います。クアトロというのは外国の言葉で、4番目とか、4つとかそういった意味の単語になります。税務署の相続税評価をする時のルール、財産評価基本通達というルールに従って、土地評価を行うだけでは取り込めないような、色々な減額要素を持った個別性の強い土地というのがあります。そういった土地について、4つの専門家の視点を駆使して、適正な相続税土地評価を行いますよというのが、私どもが普段お手伝いをさせていただいているクアトロチェックという内容になります。

評価差額が大きく出るケースも

相続税の税務署のルールである財産評価基本通達というのは、皆様ご存知の通り、路線価ですね。路線価をもとに評価をしていくと、税理士さんたちは路線価評価を行っていくわけなんですけども。不動産、特に土地というのは、世の中に一つとして同じ不動産はないですよとよく言われるぐらい、非常に個別性が強いものになります。どうしても路線価評価だけでは、適切な評価というのがなかなか出しにくい、評価する方のやり方次第によっては、かなり評価差額が出てくるといったような特徴がございます。

このクアトロチェックというのは、そういった個別性の強い不動産を、それぞれの専門家がそれぞれの視点に応じて、色んな角度から不動産の評価を見ていく、そうすることによって適切かつ評価を抑える、圧縮するといったようなものになります。

4つの専門家が何か、誰かというのをイラストに描いています。一級建築士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、税理士、こういった専門家が、それぞれご自身の専門分野で不動産の評価を検討し、やっぱりそれぞれ単独ではなかなか難しいですので、この線で結ばれている通り、連携をしていくというのがポイントになります。

この先は、それぞれの専門家がどういう視点から、どういう土地を見ていくのかという具体的なお話をしていきたいと思います。

続きは『カメハメハ倶楽部』で

カメハメハ倶楽部では、本コラムでご紹介したセミナーのほか、様々なセミナーを開催中です。カメハメハ倶楽部でしか聞けない情報を会員様限定にてお届けしています。会員登録後、各セミナーへお申し込みいただけます。オンライン開催となっておりますので、お好きな場所からお気軽に視聴可能です(一部オフライン開催、見逃し配信あり)。

冒頭5分動画

※本コラムに掲載された情報を許可無く転載することを禁じます。また、本コラムに掲載された内容は、セミナー開催時におけるものであり、情報の正確性や完全性について保証するものではありません。本コラムは情報提供のみを目的としており、各種商品・投資等の勧誘を目的としたものではありません。